Wirkt-Siegel-Analyse: Ablauf und Prüf-Kriterien

Seit 2010 analysieren wir gemeinnützige Projekte auf ihr Wirkungspotenzial. Projekte, die uns überzeugen, erhalten das Wirkt-Siegel. Aber wie funktioniert die Analyse? – Der Ablauf, die Analysemethode und die Kriterien im Überblick.

Wie die Wirkt-Siegel-Analyse abläuft

Finanzierungsphase

Damit wir die Wirkt-Siegel-Analyse kostenlos und unabhängig anbieten können, fundraisen wir unsere Analyseprozesse zunächst bei Förder*innen, etwa Stiftungen oder Unternehmen. Durch die Abhängigkeit von Förderzusagen können wir keine regelmäßigen Ausschreibungen garantieren, bemühen uns aber, die Wirkt-Siegel-Analyse alle 1 – 2 Jahre durchzuführen – mit wechselnden Themenfeldern.

Themenfeldanalyse

Bevor wir in einem Themenfeld eine Ausschreibung starten, recherchieren wir Beispielprojekte, Handlungsansätze und Wirkungsweisen in einem Themenfeld, wir sichten den Forschungsstand, führen Gespräche mit Expert*innen aus Wissenschaft und Praxis und vergeben auch Gutachten.

Aus diesem Input und unseren Recherchen heraus entwickeln wir zusätzliche, spezifische Qualitätskriterien, die für wirksame Projekte in diesem gesellschaftlichen Teilbereich unerlässlich sind. Die Recherchen dienen unserem Wissensaufbau; unsere Erkenntnisse teilen wir aber auch mit der Öffentlichkeit, z.B. durch Themenreports und Themendossiers.

Ausschreibung

Damit wir ein Projekt analysieren, muss es zum Themenschwerpunkt unserer aktuellen Ausschreibung passen. Alle Infos zur aktuellen Ausschreibung und den Kriterien finden Sie auf der Wirkt-Siegel-Übersichtsseite.

Projekt- und Organisationsanalyse

- Analysestufe I: Online-Fragebogen

In einer öffentlichen Ausschreibung laden wir gemeinnützige Organisationen eines bestimmten Engagementfelds (z.B. Klimaschutz, Armutsbekämpfung, Demokratieförderung, …) dazu ein, sich mit einem aussichtsreichen Projekt um das Wirkt-Siegel zu bewerben. Der Bewerbungszeitraum beträgt mindestens vier Wochen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Per Online-Fragebogen befragen wir die teilnehmenden Organisationen zum Projekt, mit dem sie sich für das Wirkt-Siegel bewerben. Die PHINEO-Analyst*innen prüfen anschließend im Vier-Augen-Prinzip anhand der PHINEO-Analysekriterien (siehe weiter unten), ob das Projekt das Potenzial für ein Wirkt-Siegel mitbringt. Überzeugende Projekte kommen in die zweite Analysestufe.

- Analysestufe II: Informationsmaterialen und Kennenlernen

Anhand vielfältiger Informationsmaterialien machen wir uns nun ein detaillierteres Bild von den Organisationen. Denn hinter jedem wirkungsvollen Projekt steht eine starke Organisation. Und beide müssen zueinander passen. Deshalb nehmen wir in der PHINEO Analyse auch die gesamte Organisation in den Blick. Wichtige Informationen liefern uns dazu Unterlagen wie Satzung, Jahresabschluss und Kassenprüfbericht. Wenn wesentliche Voraussetzungen für die Vergabe des Wirkt-Siegels erfüllt sind, möchten wir die Organisationen persönlich kennenlernen.

In einem Kennenlerngespräch mit den Organisationen können PHINEO-Analyst*innen ihre finalen Fragen klären und die teilnehmenden Organisationen können noch einmal direkt von ihrer Arbeit berichten und gegebenenfalls Unterstützungsbedarfe benennen. Diese Detailinformationen sind wichtig für Geldgeber*innen, die sich auf der Suche nach wirkungsvollen Organisationen an PHINEO wenden.

Wenn alle Voraussetzungen für das Wirkt-Siegel erfüllt sind, schlägt PHINEO das Projekt der Empfehlungskommission vor. Weichen die Bewertungen der zwei Analyst*innen stark voneinander ab, wird der Fall in einer Sondersitzung des Analyseteams diskutiert. Alle Ergebnisse werden von einer unabhängigen Empfehlungskommission genau geprüft.

- Entscheidung über das Wirkt-Siegel durch die Empfehlungskommission

Unabhängige Expert*innen beraten in der Empfehlungskommission abschließend darüber, wer das Wirkt-Siegel erhält. Die Empfehlungskommission hat die Analyseergebnisse gelesen und diskutiert gemeinsam die Einschätzung der Analyst*innen. Die Empfehlungskommission legt in Abstimmung mit den Analyst*innen die finale Vergabe der Sterne in den Projektkriterien fest.

Die Empfehlungskommission besteht aus Expert*innen für das jeweilige Themenfeld und für Analysekriterien wie Wirkungsmessung, Finanzen und Governance. Der Empfehlungskommission gehören auch Personen an, die die Wünsche und Erwartungen von Geldgeber*innen besonders gut kennen, z.B. aus Stiftungen und Family Offices. - Projektportraits: Veröffentlichung der Wirkt-Siegel-Projekte

PHINEO stellt alle empfohlenen Projekte in individuellen Projektporträts vor. Diese werden in unserer von Förder*innen regelmäßig genutzten Online-Förderdatenbank veröffentlicht.

Außerdem bieten wir allen ausgezeichneten Organisationen im Rahmen einer festlichen Veranstaltung eine Bühne, auf der sie sich und ihr Wirken vorstellen können. Wirkt-Siegel-Organisationen empfehlen wir auch persönlich weiter an Spender*innen und Philanthrop*innen unseres PHINEO-Netzwerks, dem Akteure aus Wirtschaft und Politik angehören wie auch Stiftungsentscheider*innen und Hochvermögende.

Prüf-Kriterien der Wirkt-Siegel-Analyse

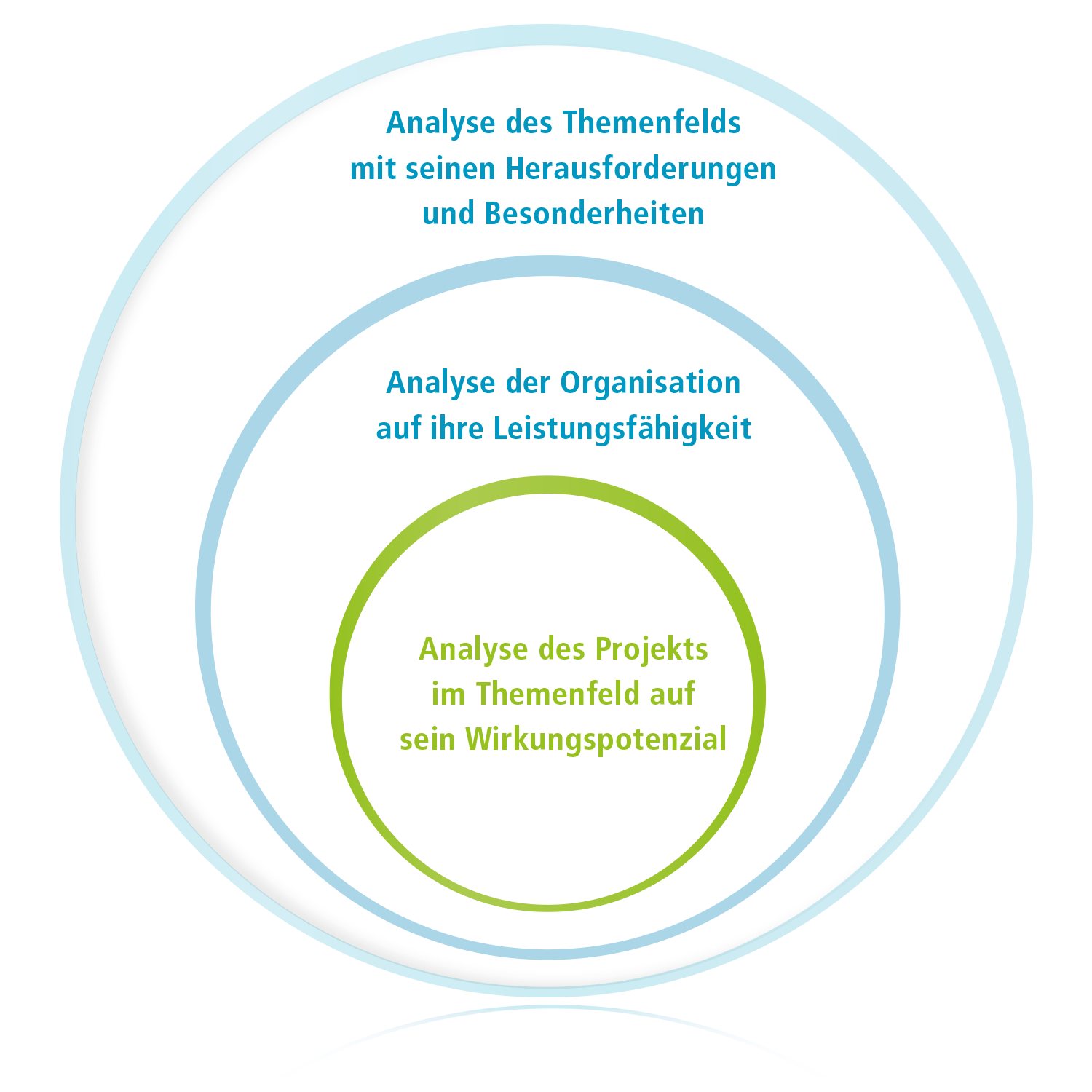

Das Besondere an der PHINEO-Analyse ist ihr ganzheitlicher Ansatz. Wir bewerten nicht einzelne Daten und Fakten, sondern betrachten immer das Gesamtbild:

Wir ziehen qualitative und quantitative Informationen aus unterschiedlichen Quellen heran, prüfen bisher erbrachte Leistungen ebenso wie die Entwicklungsfähigkeit der Organisationen in der Zukunft – und betrachten all diese Informationen immer vor dem Hintergrund des jeweiligen Engagementfelds, in dem die Organisationen mit ihren Projekten aktiv sind.

Die PHINEO-Analyse betrachtet jeden Fall individuell: Wie ein Projekt beziehungsweise eine Organisation in den einzelnen Analysekriterien bewertet wird, hängt von verschiedenen Faktoren ab, zum Beispiel der Größe und dem Alter, den Organisationsstrukturen oder auch dem gewählten Handlungsansatz.

Von einem jungen Kampagnenprojekt zur verbesserten Wahrnehmung eines gesellschaftlichen Problems können wir nicht den gleichen Fortschritt und die gleiche Detailtiefe an Daten in der Wirkungsanalyse erwarten wie von einem langjährigen Projekt, dass Jugendliche in eine Ausbildung vermittelt. Deshalb wägen wir bei jedem Kriterium ab: Was können wir in diesem speziellen Fall erwarten?

Ein gemeinsames Verständnis darüber, wie wir die Kriterien verstehen und anwenden, ist dabei unerlässlich. Deshalb sind Schulungen und interne Weiterbildungen sowie Kalibrierungstermine für ein einheitliches Verständnis der Kriterien wichtiger Bestandteil des Arbeitsalltags der PHINEO-Analyst*innen.

Hilfe für die Analysen selbst und die Einordnung einzelner Ausprägungen in einer Kategorie findet jede*r Analyst*in in dem eigens für die PHINEO-Analyse entwickelten Kriterienkatalog. Wie ein Codebuch enthält der Kriterienkatalog konkrete Anweisungen dafür, wie ein Projekt oder eine Organisation bei den einzelnen Kriterien abschneidet – und welche Faktoren bei der Einschätzung berücksichtigt werden müssen.

Wirkt-Siegel wirkt!

58% der Organisationen, die das Wirkt-Siegel tragen, bestätigten höhere Einnahmen beim Fundraising. Zu weiteren Ergebnissen unserer Umfrage …

Kriterien der Projekt-Analyse

Das Herz der PHINEO-Analyse ist die Analyse des Wirkungspotenzials des Projekts. Dazu prüfen wir, ob ein Projekt bedarfsorientiert vorgeht, seine Zielgruppen kennt und bei ihnen klare Wirkungsziele verfolgt.

Um die Wirkungsziele zu erreichen, braucht es außerdem ein schlüssiges Konzept, qualifiziertes Personal und in vielen Fällen Kooperationen.

Besonders wichtig ist auch eine Ergebnis- und Lernorientierung. Denn nur Projekte, die sich mit ihren Fortschritten durch Monitoring und Evaluation kontinuierlich auseinandersetzen, können ihre Wirkung sichtbar machen und ihre Aktivitäten auf noch mehr Wirkung hin ausrichten.

Wirkungsanalyse in Eigenregie

Wie Engagierte die Wirkung ihrer Angebote planen, umsetzen und feststellen können, lernen sie im SKala-CAMPUS. Hunderte Artikel, Videos, Tests, Veranstaltungen. Hier geht’s lang …

Ziele und Zielgruppen

Die erste Voraussetzung für Wirkung ist, dass sich ein Projekt an einem konkreten Bedarf orientiert und sich über seine Ziele und Zielgruppen im Klaren ist. Wir prüfen:

- Beruht das Projekt auf einer reflektierten Auseinandersetzung mit dem gesellschaftlichen Problem und dem Bedarf, der sich daraus ergibt? Um wirksame Lösungen für ein Problem zu entwickeln, ist es entscheidend, das Problem zu verstehen und einzugrenzen (z.B. Ausmaß, Dringlichkeit, Region). Das Projekt sollte darstellen können, welchen Teilaspekt des Problems es bearbeiten will und wo es dringenden Handlungsbedarf sieht. Als Grundlage dafür erwarten wir systematisch erhobene Daten, zum Beispiel aus wissenschaftlichen Studien, eigenen Befragungen oder Statistiken. Wir achten auch darauf, ob Bedarfe nicht nur einmalig zu Projektbeginn erhoben wurden, sondern regelmäßig überprüft werden, z.B. durch Zielgruppenbefragung oder Sichtung aktueller Studien.

- Ist das Projekt auf die passenden Zielgruppen und deren Bedürfnisse ausgerichtet? Nur wer seine Zielgruppen gut kennt, kann seine Aktivitäten passgenau auf sie ausrichten und dadurch wirksam sein. Daher achten wir darauf, dass Zielgruppen, deren Ausgangslage und deren Bedürfnisse unterschieden und spezifisch beschrieben werden können. Einzelerfahrungen lassen selten Rückschlüsse auf die eine Zielgruppe zu. Wir schauen uns daher an, ob Befragungen bei der Zielgruppe durchgeführt wurden oder auf aktuelle Studien zurückgegriffen wird, um Informationen zur Zielgruppe und deren Bedürfnissen zu sammeln. Insgesamt sollte nachvollziehbar sein, warum diese Zielgruppen zur Bearbeitung oder Lösung des Problems wichtig sind.

- Sind die Ziele des Projekts eindeutig formuliert und so gewählt, dass sie überprüfbar sind? Wirkungsziele sollten sich aus Problem und Bedarf ableiten. Sie beschreiben konkret, was sich bis wann bei den einzelnen Zielgruppen, ihrem Umfeld oder in der Gesellschaft durch das Projekt verändern soll. Ohne klar definierte Wirkungsziele kann eine Organisation ihre Projekte nicht nach Wirkung steuern. Nur wer konkrete Ziele hat, kann auch überprüfen, ob sie erreicht werden und ggf. umsteuern. Wir achten auch darauf, inwieweit die Projektziele zu den langfristigen Zielen bzw. Vision der Organisation passen.

Ansatz und Konzept

Sind die Ziele eines Projekts klar definiert, braucht es einen passenden Prozess, um diese Ziele auch zu erreichen. Ein wirkungslogisches und passgenaues Konzept ist das Grundgerüst für diesen Prozess, es dient als Basis für die weitere Projektarbeit und ‑steuerung.

Darüber hinaus braucht es geeignete Mitarbeitende und womöglich auch Partner*innen, um das Konzept umsetzen zu können. Wir prüfen:

- Wie nachvollziehbar und fundiert ist das Projektkonzept? Wir prüfen, ob die Organisation weiß, was sie im Projekt wann und wie machen möchte, welche Leistungen sie zur Erreichung ihrer Ziele erbringen muss und welche Ressourcen sie dafür benötigt. Hier schauen wir uns auch an, ob die Wirkungslogik des Projekts gut durchdacht ist, ob also beispielsweise die Grundidee, die Maßnahmen oder das pädagogische Konzept zu den Zielen und Zielgruppen passen. Dabei muss das Rad nicht bei jedem Projekt neu erfunden werden – es ist wichtig, die „Konkurrenz“ zu kennen und gegebenenfalls auf bewährte Wirkungsweisen zurückzugreifen oder darauf aufzubauen. Außerdem achten wir darauf, inwieweit sich das Projekt an themenfeldspezifischen Qualitätsstandards orientiert, z.B. hinsichtlich der Ausgestaltung des pädagogischen Konzepts.

- Wie gut passen die Mitarbeitenden zu den Anforderungen? Je besser die Mitarbeitenden zu den Aufgaben im Projekt passen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass effizient und erfolgreich gearbeitet wird. Daher schauen wir uns nicht nur an, wie viele Menschen haupt- oder ehrenamtlich in einem Projekt beschäftigt sind, sondern auch, ob deren Aufgaben klar definiert sind und die Mitarbeitenden ihren Qualifikationen entsprechend eingesetzt werden.

- Wird das Projekt von passenden Kooperationspartner*innen unterstützt? Kooperationen können dazu beitragen, dass Projekte eine größere Wirkung entfalten – oder trotz begrenzter Ressourcen überhaupt erst möglich werden. Um einschätzen zu können, ob die Kooperationspartner*innen zum Projektkonzept passen, ist es wichtig, dass die Kooperationsbeziehungen nachvollziehbar dargestellt werden. Die Zusammenarbeit wird positiv bewertet, wenn deutlich wird, warum beide Partner*innen zusammen mehr erreichen können als jeder für sich allein.

Alle prämierten Projekte auf einen Blick

Alle Wirkt-Siegel-Projekte (samt passender SDGs) finden sich auf unserer Site

„Spenden-mit-Impact.de” …

Lernen und Verbessern

Wirkungsorientiert zu arbeiten bedeutet, die Ziele fest im Blick zu haben. Dabei ist es nicht nur wichtig zu überprüfen, ob die Ziele erreicht werden, sondern auch, das Angebot entsprechend weiterzuentwickeln. Wie nehmen genauer unter die Lupe, wie ein Projekt seine Wirkung überprüft, wie aussagekräftig die Resultate sind, aber auch, wie gut die Organisation die Daten dafür nutzt, ihre Wirkung kontinuierlich zu verbessern. Wir prüfen:

- Welche Monitoring- und Evaluationsinstrumente nutzt eine Organisation, um zu überprüfen, ob die Ziele ihres Projekts erreicht werden? Mit den passenden Instrumenten lässt sich einschätzen, ob und wie ein Projekt wirkt – und die Organisation hat klare Anhaltspunkte zur Verbesserung und Weiterentwicklung ihrer Projekte. Je nach Größe der Organisation, Budget sowie Komplexität und Laufzeit des Projekts können ganz verschiedene Monitoring- und Evaluationsinstrumente geeignet sein. Wir berücksichtigen diese Punkte daher bei der Analyse. Neben der Auswahl angemessener Instrumente spielt es außerdem eine Rolle, wie systematisch und regelmäßig diese eingesetzt werden. Nicht zuletzt ist es wichtig, dass die Ergebnisse für eine weitere Auswertung nachvollziehbar dokumentiert werden.

- Werden Resultate des Projekts differenziert dargestellt? Wenn Projekte sich mit ihren Resultaten auseinandersetzen, können sie ihre Arbeit und Aktivitäten besser weiterentwickeln und die Qualität steigern. Als Resultate verstehen wir sowohl alle Leistungen, die mit einem Projekt erbracht werden (Outputs), als auch die Wirkungen, die damit erreicht werden. Wir achten bei unserer Analyse darauf, dass nicht nur die erzielten Leistungen aufgezählt werden, sondern auch geprüft wird, welche Veränderungen damit bei der Zielgruppe, ihrem Umfeld oder in der Gesellschaft (z.B. Kiez, Stadt, Region, …) erreicht wurden.

- Hat die Organisation eine Lernkultur und nutzt die gewonnenen Erkenntnisse zur Verbesserung des Projekts? Entscheidend für uns ist auch, welche Rückschlüsse die Organisation aus den Resultaten daraus für das Projekt und ihre Arbeit zieht. Wir achten auf eine ausgeprägte Lernkultur und ein hohes Bewusstsein für Qualitätsentwicklung. Das beinhaltet auch, sowohl Mitarbeitenden als auch anderen Stakeholder*innen Ergebnisse zugänglich zu machen (z.B. durch Wirkungsberichte) und einen Austausch darüber zu ermöglichen. Mit einer Auswertung der Erkenntnisse aus Monitoring und Evaluation gewinnt eine Organisation Hinweise zur Weiterentwicklung und Verbesserung ihrer Arbeit – und kann so ihre Projekte tatsächlich wirkungsorientiert steuern.

Das Ziel ist im Weg!?

Lediglich 17% aller Organisationen können belegen, dass sie mit ihrer Arbeit nachweislich eine Wirkung erzielen. Das belegt unser Wirkometer nach der Auswertung von 4.000 Befragten.

Das Wirkometer ist ein Schnell-Check, mit dem Organisationen prüfen können, wie impactorientiert sie arbeiten.

Kriterien der Organisations-Analyse

Gemeinnützige Organisationen tragen eine besondere Verantwortung – für das ihnen anvertraute Geld aus privaten Spenden oder öffentlichen Fördertöpfen genauso wie für ihre (oftmals ehrenamtlich aktiven) Mitarbeitenden.

Deshalb prüfen wir ob Mindestanforderungen zu Governance (Aufsicht und Kontrolle), Finanzierungsstabilität und die Transparenz in einer gemeinnützigen Organisation erfüllt werden. Wenn eine Organisation die Mindestanforderungen in einem der drei Kriterien deutlich verfehlt, werden wir kein Wirkt-Siegel vergeben.

Governance

Klare Kontroll- und Aufsichtsstrukturen helfen dabei, mögliche Fehlentwicklungen frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden. Dazu braucht es ein Mindestmaß an Checks and Balances, also geregelte Formen der Gewaltenteilung und der gegenseitigen Kontrolle. Wir prüfen:

- Welche Formen der gegenseitigen Kontrolle gibt es auf Leitungsebene? Wichtig auf der Leitungsebene ist ein gelebtes Vier-Augen-Prinzip. Es minimiert das Risiko, dass durch einseitige, unabgestimmte Entscheidungen ungewollt Schaden verursacht oder Organisationsziele verfehlt werden. Wir achten außerdem auf mögliche Interessenkonflikte durch Abhängigkeitsverhältnisse oder persönliche Verbundenheiten auf der Leitungsebene, etwa bei verwandtschaftlichen oder geschäftlichen Beziehungen. Wir empfehlen beispielsweise, dass die Mehrzahl der Mitglieder des Leitungsgremiums nicht in finanziellen oder dienstlichen Abhängigkeitsverhältnissen zueinander stehen sollte, um solche Interessenkonflikte zu vermeiden und die Unabhängigkeit zu wahren.

- Hat die Organisation funktionierende Aufsichtsstrukturen und ein System von Checks and Balances etabliert? Wir prüfen wir, ob das Aufsichtsgremium unabhängig von der Leitung ist. Kann diese Voraussetzung nicht zweifelsfrei erfüllt werden – wegen personeller Überschneidungen oder sonstiger Verflechtungen (beispielsweise finanzielle oder dienstrechtliche) –, achten wir darauf, ob es ein zusätzliches freiwilliges Aufsichtsorgan wie beispielsweise einen Aufsichtsrat oder Beirat gibt. Dabei dient ein Aufsichtsgremium nicht nur der Kontrolle der Leitung, sondern ist auch dazu da, die Arbeit der Leitung immer wieder konstruktiv zu hinterfragen und dadurch zur Qualitätsentwicklung beizutragen.

- Unterzieht die Organisation ihre Rechnungslegung regelmäßig einer unabhängigen Finanzprüfung? Durch eine unabhängige Finanzprüfung wird sichergestellt, dass der Jahresabschluss die wirtschaftliche Lage und Entwicklung der Organisation wahrheitsgetreu wiedergibt. Damit die Leitung ein realistisches Bild der finanziellen Lage der Organisation vor Augen hat, sollte sie diese jährlich einer fachkundigen Prüfung unterziehen – allein schon, um der Verantwortung gegenüber Mitarbeitenden und Geldgeber*innen gerecht zu werden. Für die unabhängige Abschlussprüfung sollte jemand mit entsprechender Fachkompetenz beauftragt werden. Je nach Größe der Organisation kann dies entweder ein/e interne/r ehrenamtliche/r Prüfer*in (oft Kassenprüfer*in genannt) sein oder ein*e externe*r Wirtschaftsprüfer*in.

Finanzen

Die Finanzierungsformen gemeinnütziger Organisationen sind deutlich vielfältiger als die von Unternehmen, eine nachhaltige Finanzierung ist oftmals nicht gesichert. Für Geldgeber*innen ist neben Nachvollziehbarkeit und Stabilität der Finanzierung auch wichtig, dass die Organisation ein gut durchdachtes Finanzierungskonzept hat, um nachhaltig ihre Arbeit anbieten zu können. Wir prüfen:

- Verfügt die Organisation über eine nachvollziehbare Rechnungslegung? Gemeinnützige Organisationen, die durch öffentliche oder private Geldgeber finanziert werden, sollten dafür sorgen, dass die Mittelherkunft &-verwendung durch eine einwandfreie Rechnungslegung nachvollziehbar darlegen können. Die externe Rechnungslegung dient demnach dazu nach außen ein tatsächliches Bild der finanziellen Lage der Organisation abzubilden. In diesem Sinne bewerten wir auch die Nachvollziehbarkeit der Rechnungslegung. Wir stellen uns die Fragen: Sind relevante Finanzinformationen im Wesentlichen nachvollziehbar und der Größe der Organisation angemessen? Lässt sich die absolute Höhe der unmittelbar und mittelbar satzungsgemäßen Ausgaben der öffentlich verfügbaren (bzw. auf Anfrage bereitgestellten) Darstellung der Finanzinformationen ableiten? Erscheinen die Untergliederungen passend zu Größe der Organisation und ihrer Finanzierungsart / der Diversität ihrer Finanzierungsquellen? Ist ein Vorjahresvergleich möglich?

- Ist die Finanzsituation der Organisation unbedenklich? Damit Projekte nachhaltig Wirkungen entfalten können, benötigen sie stabile Organisationen, die die Umsetzung des Projekts ermöglichen. Um die Finanzierungssituation einer Organisation einzuschätzen, ziehen wir verschiedene Indikatoren heran. Dazu gehört beispielsweise das Verhältnis von liquiden Mitteln zu kurzfristigen Verbindlichkeiten, etwaige Rücklagen einer Organisation, die letzten beiden Jahresergebnisse aber auch das kumulierte Jahresergebnis der vergangenen 5 Jahre, welches uns hilft etwaige Schwankungen aus Einzeljahren in einen längerfristigen Kontext einzuordnen. Dabei ist uns bewusst, dass Finanzinformationen in der Gesamtschau auf die Organisation interpretiert werden müssen, weshalb wir bei Fragen das Gespräch mit den Organisationen suchen.

- Gibt es ein reflektiertes Finanzierungskonzept? Mit einem reflektierten und nachhaltigen Finanzierungskonzept sichert die Organisation ihre Handlungsfähigkeit. Gemeinnützige Organisationen finanzieren sich im Gegensatz zu Unternehmen selten unmittelbar über Entgelte, die von ihren Kunden gezahlt werden. Sie sind vielmehr auf andere Einnahmequellen angewiesen – etwa auf Privatspenden, Vermögenserträge, Sponsoring oder öffentliche Zuwendungen. Von einer Organisation, die nachhaltig mit ihrer Projektarbeit wirken will, erwarten wir eine nachhaltige Strategie, die diesen Finanzierungs-Mix berücksichtigt. Das Finanzierungskonzept sollte schlüssig sein und zur Organisation passen. Dazu gehört, dass sich die Organisation der Optionen für die Einwerbung von Ressourcen (Geld, Sachspenden, Zeitspenden) bewusst ist, Chancen und Risiken abwägt und bewusste Entscheidungen für geeignete Ressourcen sowie Instrumente zu deren Beschaffung trifft.

Transparenz

Transparenz ermöglicht es Öffentlichkeit und Geldgeber*innen nachzuvollziehen, wie eine Organisation arbeitet und was sie mit ihrer Arbeit bewirkt. Die Transparenz einer Organisation ist ein wichtiger Hinweis steht für ihren verantwortungsvollen und glaubwürdigen Umgang mit Spenden und Fördermitteln.

Gibt die Organisation Auskunft über ...

- ihre Arbeit z.B. durch Wirkungsberichte

- die Organisations- und Gremienstrukturen z.B. durch Satzung, Organigramme, etc.

- Finanzen z.B. durch Jahresabschlüsse?

Sind die genannten Auskünfte aktuell und leicht zugänglich auf der Website bereitgestellt sind und gut nachvollziehbar?

Wir prüfen dabei nicht nur, ob eine Organisationen Auskunft über ihre Arbeit (z.B. durch Wirkungsbericht), die Organisations- und Gremienstrukturen und die Finanzen gibt. Wichtig für die Nachvollziehbarkeit ist es auch, dass diese Informationen aktuell und leicht zugänglich auf der Website bereitgestellt sind und so gut nachzuvollziehen sind. Organisationen empfehlen wir eine Veröffentlichung von Transparenzinformationen nach den Anforderungen der Initiative Transparente Zivilgesellschaft (ITZ).

Was passiert danach?

Projekte, denen wir das Wirkt-Siegel verleihen, nehmen wir im Anschluss in unsere Datenbank auf. Die Übersicht wirkungsorientierter Projekte dient vielen Förder*innen als eine Möglichkeit, potenzielle Förderprojekte auszuwählen.

Überdies sorgen wir dafür, dass Wirkt-Siegel-Projekte mehr Öffentlichkeit erhalten. Indem wir ihre Arbeit porträtieren, ihnen Möglichkeiten zur Vernetzung und den Zugang zu Förder*innen bieten.

Wenn Sie Fragen haben: